ブログ|津市久居・松阪で歯科・歯医者をお探しの方はナカニシ歯科医院まで

ブログBlog

2020年12月30日差し歯の寿命はどれくらいなのか

2020年12月28日歯の裏側みてますか?虫歯になっているかもしれません

2020年12月27日子供の歯が抜けてないのに大人の歯が裏から生えてきたら

2020年12月26日子供の歯が抜ける時期と生えてくる大人の歯の時期

2020年12月25日歯周病により全身状態が悪化し、認知症リスクが上がる

2020年12月25日歯科用CTを導入しました 〜精密な検査・診断〜

2020年12月24日キシリトールは虫歯予防に効果があるのか?

2020年12月22日タバコ、喫煙は歯周病を悪化させる

2020年12月21日赤ちゃん、子供に虫歯菌がうつる、感染します

2020年12月20日虫歯の治療後に「歯が痛い」理由と原因について

2020年12月30日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

神経をとったあとは差し歯になることが多いです。

その差し歯、どれくらい持つのでしょうか?

歯の状態によりますが、2−4年でダメになることもあります。

ですが、大体のものは7−10年くらいと考えてください。

〜寿命の幅が大きい理由〜

これは歯によって状態が違うからです。

差し歯になったといえども、元々の歯が十分残っていればその分寿命が長いです。

歯がボロボロの状態で差し歯になっていれば、その分寿命が短いです。

さらに、よく噛むところは負担が大きくかかるので寿命が短くなりますが、極端な話、噛んでいない差し歯は負担がかからないため寿命はその分長くなります。

〜保険と自費の違いによる寿命の差〜

保険治療のものはプラスチックや金属のため汚れがつきやすいです。つまり、虫歯の再発が起こりやすくなります。今まで以上によく磨くことが大切です。

ですが、一方で自費治療の場合はセラミックスになることが多いです。セラミックスは汚れがつきにくく、ついていたとしても簡単に取れます。つまり、虫歯のリスクが大きく下がります。

さらに、保険治療で使われる接着剤は最低限のものですが、自費治療で使われる接着剤は強力なものが多いです。自費治療の方がその分外れにくくなります。

〜差し歯の寿命を伸ばす、守るためには〜

①今まで以上の丁寧な歯ブラシケア

②歯科医院での定期的なプロのケア

③かみ合わせの調整

が大切になります。

①②のケアについては、先述しましたが、人工物である差し歯は経年劣化し、かつ保険治療は汚れがつきやすいです。毎日の歯ブラシも大切ですし、歯ブラシでは届きにくいところを歯科医院でのプロケアで補うことが大切です。

③かみ合わせの調整も大切です。差し歯の種類にもよりますが、人工物なのですり減ります。金属の被せ物であれば、本来の歯がすり減っても金属はすり減らないため、その分金属に負担過重となります。つまり、差し歯がダメになる確率が上がっていきます。

そうならないために、被せ物への負担を他の歯と同様にしていくことが大切です。

〜最後に〜

差し歯の寿命は人それぞれで、同じ人でも歯によってかなり違います。

知り合いが「差し歯がすぐ取れた」といえども、「自分の差し歯は20年もっている」かもしれません。

自分の歯の状態は人とは違うのは当然で、かつ自分の歯でも、左と右では違うかもしれません。どちらにしろ、歯科医院で定期的な管理とケア、何より毎日のケアが大切です。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月28日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

みなさん、歯の裏側みたことがありますか?

小さな手鏡などで反射させたら見ることができるかもしれません。

意外と汚れている、虫歯になっているかもしれません。

〜歯の裏側は汚れている?〜

歯の裏側はなかなか見ることができません。表側がきれいだと思っていても、実は裏側が汚れていることがよくあります。

一般的には表側より裏側の方が磨きにくいため、汚れがたまりやすいです。つまり、磨きやすいはずの表側が汚れているということは、それ以上に裏側は汚れている可能性があります。あるいは同程度の汚れがある可能性があります。

これらは歯科医院で取ることができます。

あまりに激しい場合は1度の診療では取れないことが多いです。複数回はかかります。

〜歯の裏側に虫歯?〜

歯の汚れと同様に、裏側を見ると虫歯になっていることがあります。

見た目は大丈夫だから虫歯はないだろうと思われがちですが、実際のところは裏側を見てみないとわかりません。

裏側を見ると、虫歯になっていることが少なからずあります。

虫歯にも、わかりやすいものもあれば、わかりにくいものもあります。

「穴があいた」「しみる」「歯が黒い」などあれば虫歯とわかりやすいですが、よく見ると歯と歯の間から虫歯になる「隠れ虫歯」があります。

これはよく見ると歯の中が黒くなっているため、歯の白さが暗くなります。こればかりは、なかなかわかりません。

〜最後に〜

歯の汚れ、虫歯というのは意外にあるものです。

見た目大丈夫でもレントゲン検査や歯の裏側を見ると「意外に」ということが少なからずあります。

もし以前に虫歯になったことがある方は、大丈夫と思っても一度は定期的に歯科医院に検診として行くことをお勧めします。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月27日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

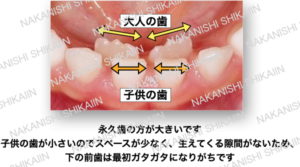

子供の歯の生え変わりで「大人の歯が裏側から生えてきた」「まだ子供の歯が抜けていないのに」「前歯がガタガタになりそう」というお声を聞きます。

実は、それが自然の生え方だったりします。

〜前歯が裏側から生えてきた?〜

これはよくあるパターンです。

生え変わりのイメージとして

①子供の歯が抜ける ②抜けたところから大人の歯が生えてくる

というものだと思います。

ですが、下の前歯に関しては歯の裏側から出てきます。

奥歯に関しては抜けたところから生えてくるのですが、前歯はそういうものと思ってください。

裏側から生えてきて、エスカレーターのように斜め上に上がってきます。

そして前歯を押し倒すように生えてきます。

一般的に下の前歯が抜ける年齢は6歳くらいですが、個人差含めると5−7歳くらいです。

〜下の前歯がガタガタになる?〜

下の歯が生えてきたけれども、生えそろう隙間がない?という声がよくあります。

下の前歯に関しては、子供の前歯よりも、生え変わる大人の歯の方がサイズが大きいため、どうしても生えてくるスペースがありません。

歯が裏側に生えてくることは、先述した通り、後にエスカレーターのように前に出てくるので問題ありませんが、前に出てきた後はどうしてもガタガタになりがちです。

そのため、ある程度年齢が上がったら矯正治療を考えることになります。

子供の歯の時から、ある程度、前歯が「すきっ歯」であると、しっかりと歯が並ぶと言われています。

〜最後に〜

子供の歯が抜けていないのに大人の歯が生えてきた時は歯科医院で抜いてもらうことなどを考えましょう。一番は自然にグラグラで抜けて、そのあと出てくることになりますが、なかなか全ての歯がそうなるとは限りません。

何かご不明点などあれば、悩まず歯医者に相談することが大切です。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月26日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

「子供の歯が抜けていない」「いつ生えてくるのか」「周りの子は抜けているのに」

など、歯科医院ではよくある質問です。インターネットである程度何歳か記載されていますが、その年齢になっても生え変わらないなどあります。

今日はそんな子供の歯の生え替わりについてです。

〜子供の歯の数について〜

まず子供の歯は合計で20本あります。

生まれれから6ヶ月くらいで前歯が生え始め、2歳ごろには20本生え揃います。

生えてくる年齢には個人差がありますが、概ね2−3歳には全て生えそろいます。

〜大人の歯への生え変わり年齢〜

子供の生え変わり、つまり、子供の歯が抜け始める時期についてです。

一般的には下の前歯から始まります。もちろん上の前歯から始まる子もいます。

【6歳ごろ】 ①下の前歯が抜け始める ②6才臼歯、大人の奥歯が生え始める

【7歳ごろ】 上の前歯が抜け始める

【8−11歳ごろ】 前歯から奥歯にかけて少しずつ抜け始める

【12歳ごろ】 12歳臼歯(大人の奥歯)が生えてくる

これらが一般的な生え替わりです。

必ずこの年齢になれば生えてくるわけではありません。

前歯が6歳になって抜ける子もいれば、8歳になって抜ける子もいます。

あくまで参考年齢となり、あとは個人差です。

〜抜けてから大人の歯が生えてくるまで〜

概ね3ヶ月くらいかかります。これも個人差です。子供の歯が抜けたとともに大人の歯が見えている場合もあれば、抜けるのが早くて、まだ大人の歯が見えていない場合もあります。

抜けてから半年くらいかかる子もいます。

あまりにも抜けない、生えてこないという時は歯科医院で相談することをお勧めします。

レントゲンを撮影すれば大人の歯がどれくらいの位置に来ているかはっきりわかります。

〜生え変わりの時の注意〜

なんと言っても「虫歯にならないように注意する」ことです。

子供の歯も大人の歯も、生えたての時は比較的柔らかいです。もちろん実際に柔らかさはありませんが、構造上新鮮なので虫歯になりやすいです。そのため

・汚れがつきやすい

・虫歯になりやすい

特徴があります。生えてきたら早期から丁寧に歯ブラシで汚れをとる、フッ素を塗り強度を上げることが大切です。

〜子供の歯の虫歯は治す?抜けるのを待つ?〜

虫歯の状態、抜けるであろう時期など、一概に断言できませんが、できるのであれば虫歯は治しておくことが望ましいです。もちろん、あまりに初期虫歯であったり、グラグラで抜いた方が早い場合は別になります。総合的な判断が必要です。

虫歯があるとその分汚れもたまります。また虫歯が神経を腐らせて、根っこまで侵入していくと、子供の歯の下にある大人の歯にも影響が出ます。

虫歯がある場合は歯科医院に相談することが大切です。

〜子供の歯・大人の歯も毎日のケアが重要〜

子供の歯が生えそろう12歳ごろまでは、毎日のように虫歯がないか、ちゃんと生えてきているの確認が必要です。

毎日確認することで異変に気づきやすいですし、何かあっても対応ができます。

歯科医院で定期的にケアを受けることも大切ですが、毎日、毎週通院するわけにはいきません。やはり日常のケア、観察が一番です。

子供自身では自分の歯は管理できませんので、大人の私たち保護者がしっかりと見守ることが大切です。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月25日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

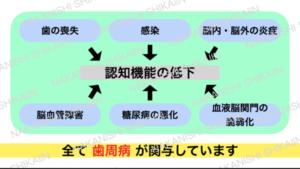

国民病ともいえる歯周病ですが、全身への影響をご存知でしょうか?

糖尿病などはある程度知れ渡ってきていますが、実は脳血管や認知症のリスクまでも間接的に影響があると言われています。

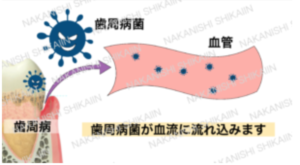

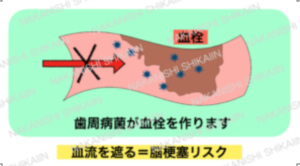

〜歯周病と脳梗塞、心臓疾患〜

歯周病の菌は、お口の中にいますが、歯周病が悪化していくと歯茎の血流に乗り、そのまま全身に流れていきます。その後、血液が凝固していき、血の流れを障害します。

これが脳の場合だと脳梗塞になります。

もちろん心臓だと心筋梗塞のリスクになります。

歯周病が悪化している人は、そうで無い人に比べ2.8倍リスクが高いと言われています。もちろん、歯周病のみがリスクで無く、食生活や他の基礎疾患もリスクではありますが、単純な比較ではこのような統計が出てくるというわけです。

歯周病の治療をしておくことで、全身状態へのリスク回避につながります。

〜歯周病とお口の環境変化、悪化による認知症リスク〜

歯周病が進行すると歯を失うことになります。歯を失うということは、食事が十分に取れないということになります。

その分だけ栄養が不足していき、病気になりがちにもなります。

つまり、これが負の連鎖への入り口となります。

歯を失うことによって、口の健康が損なわれいきます。その時、健康な人と比べると、状態が悪い人は認知症になるリスクが1.9倍高いという調査結果もあります。

口の健康と認知症ははっきりと相互関係があります。

元気なご高齢者の方は、みなさん歯がしっかりしており、元気に食事をしている方が多いと思います。口は健康への入り口のため、十分なケアが必要になります。

〜歯を失わないために〜

日本人が歯を失う原因の1位は歯周病です。

そのため、いかに日頃から歯周病ケアを受けているかどうかがポイントになります。

歯周病は無症状のため、自分でどれくらい進行しているかはわかりません。逆に、症状が出る時はかなり進行しているため、口の健康が大きく損なわれている時と言っても過言ではありません。

ぜひ1度は歯科検診を受けてみてはいかがでしょうか?

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月25日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

当歯医者は歯科用CTを導入しました。

今までの歯科のレントゲンは二次元での診断です。

ですが、当たり前ですが、人間は3次元的です。どのように虫歯になっているかなど、3次元的に病態を捉えることで、より的確な診断が可能になります。

今までわからなかった痛みの原因も、3次元的に詳細に診断できるためはっきりと原因の箇所を追及することができます。

・根っこの治療、なぜ痛みがとれないか

・根の膿みがが消えない

・親知らずを抜きたいが、どこに埋まっているか

・インプラント治療を受けたいが、歯茎の状態は大丈夫か

・歯周病が進んでいるが、どれくらい進んでいるか

・顎が痛い、顎関節症はどうか

CT撮影で3次元的に捉えることで、具体的にどこに原因があるか、どこが一番悪化しているかなどがわかります。

随時、ご報告とCTの素晴らしさをお伝えしてきたいと思います。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月24日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

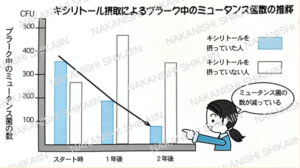

キシリトールガムなど、聞いたことがあると思います。

今日はそのお話です。

〜キシリトールとは??〜

キシリトール とは、樺の木(カバノキ)などの原料から作られる天然素材の甘味料です。

糖アルコールと呼ばれる炭水化物の一種で、砂糖と同じくらいの甘さがあります。

カロリーは砂糖よりも少なめです。

〜キシリトールの効果〜

キシリトールは砂糖と同じくらいの甘さがあります。ですが、これは、虫歯の原因となる酸を作りません。(通常は砂糖などから虫歯菌が歯を溶かす酸を作り出します)

さらに、キシリトールには虫歯菌を減らして歯を丈夫にする効果があるため、虫歯予防には一石二鳥となります。

【キシリトールの効果】

・歯の汚れ;プラークを作る材料にならない

・歯を溶かす酸を作らない

・虫歯菌を減らす

・歯を強くする

〜どうしてキシリトールは虫歯にならないのか?〜

虫歯菌は糖をエサにして、歯を溶かす酸を作り出します。

ですが、キシリトールは虫歯菌のエサになりません。にも関わらず、虫歯菌は糖と思い込んでキシリトールを取り込んでいきます。結果、虫歯菌の寿命が短くなり、活動が弱くなり、次第に数が減っていきます。

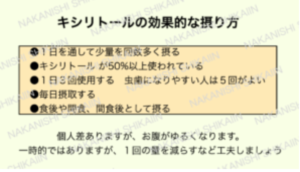

〜1日にどれくらい摂取すればいいか〜

効果的な分量の目安は、ガムだと3−10個になります。食事やおやつの後に摂るようにすると効果的です。

そのため、1日を通して少量を回数多く摂ることが大切です。

1回で1−3個ガムを噛むとして、それを3回繰り返すことになります。

食事やおやつの後に摂るようにすると効果的です。

〜キシリトールの効果はいつから出るか〜

100%キシリトールガムを1日3回食べたとして、歯の汚れ;プラークが減ってくる(虫歯の予防効果が出てくる)のは1−2週間後と言われています。3ヶ月続けることで虫歯になりにくい状態になると言われています。

かなり習慣的に摂取していかないといけません。

〜最後に〜

キシリトールガムを摂取しているから大丈夫というわけではありません。大前提として、歯磨きでしっかり汚れを取ることが大切です。

虫歯になりやすい人の、補助的な効果として認識していただけると良いかと思います。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月22日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

タバコ、喫煙は歯周病を悪化させることがわかっています。

全身への害はよく知られていますが、お口への害はあまり知られていません。

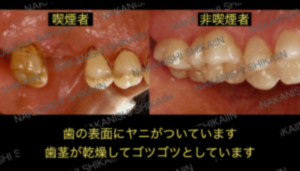

喫煙すると歯の表面に「ヤニ 」がつきますが、その他にも口腔がんの発生率が増加するなど、悪い影響も出てきます。最も身近なものは歯周病への大きなリスクです。

〜お口の様々なトラブルの原因〜

タバコにより、歯茎にも着色が起こります。口腔がんの発生率が3倍になるほか、味覚が鈍くなったり、口臭を悪化させたりします。

1980年ごろより、喫煙と非喫煙では歯周病の進行具合がはっきり差が出ていることが注目され、現在でも喫煙が大きな歯周病おリスクになることがわかっています。

〜歯肉にも違いが出る〜

喫煙者の歯茎は暗紫色、ゴツゴツと硬く乾燥する傾向にあります。

タバコの煙が口の中、裏側に蔓延するので、上の歯の裏側が特に顕著に現れます。

歯茎が暗紫色になるのは、ニコチンの毛細血管収縮作用、一酸化炭素が原因です。

ニコチンにより血行が悪くなり、一酸化炭素が血液のヘモグロビンと結合することで血液の色が黒くなります。そのため、歯茎が暗紫色になります。

〜喫煙は歯周病の大きなリスク〜

喫煙は歯周病の最も大きなリスクの1つです。非喫煙者と比較すると、喫煙者の歯周病のリスクは2.7倍になり、歯の喪失は10年早まると言われています。

歯周病には様々な要因で悪化しますが、喫煙は特に関連が強いと言われています。

喫煙により歯周病が症状なく進んでいくことが多いです。それはニコチンによる血管の収縮作用により炎症症状が隠されてしまうからです。本来であれば悪化していけば炎症により出血が生じますが、ニコチンにより出血しなくなります。そのため気がつけば歯周病がかなり進んでいると言うことがあります。

また治療をする場合も、歯茎の状態が悪いため、治療効果が上がらないです。

〜最後に〜

喫煙は体への影響もありますが、お口の中への影響も大きいです。

急には禁煙ができなくても、少しずつしていくことが健康のためになります。

ヤニがついても、歯周病が進んでも治療をすれば改善していきます。

何か気になる、お悩みなことがあれば歯科医院に相談することをお勧めします。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月21日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

生まれたての赤ちゃん、子供の口の中は本来であれば菌はいないはずです。

ですが、子供もいつの間にか虫歯ができていませんか??

実は虫歯の菌は人と人との間でうつります。感染します。

〜子供に虫歯がうつる?〜

虫歯菌は生まれた赤ちゃんには存在しません。ですが、奥歯が生えてくる1歳6ヶ月くらいになると、周りの大人の唾液を介して虫歯菌が赤ちゃんにうつることがわかっています。世界的に見ても、最も身近な母親からの感染が一番多いので、赤ちゃんのためにも母親の口の中の菌を減らしておくことが大切です。

感染しやすい時期は1歳6ヶ月〜2歳7ヶ月と言われています。それは、奥歯が生えてきて、ある程度の糖分を食べるする機会が増えるからと言われています。

〜子供に虫歯菌を移さないために〜

自分の唾液が子供に移らないければいいことになります。そのため対策としては

①食器を分ける (同じ食器で口移しをしない)

②食べ物をフーフーと息を吹きかけない

③赤ちゃんの食べ物に飛沫をかけない

④歯ブラシ、歯磨き粉は子供本人用として分ける

これらが大切です。

食器を同じスポンジで洗うのは大丈夫です。

頬をすり合わすようなスキンシップは大丈夫ですが、口をつけることは避けることが賢明です。

〜母親としてできること〜

自分の口の中をより綺麗にしていくことが大切です。

虫歯があれば出産前にしっかり治しておくこと、治療後も定期的にクリーニングを受けることが大切です。

完全に移さないようにするには実際問題難しいところがあります。日常会話の飛沫が子供の食べ物にかかる可能性もあります。

仮にかかっても問題ないように自分の口を常に綺麗にしておくことが非常に大切です。

〜最後に〜

子供に虫歯ができたのは「歯を磨かないからだ」と言われる母親がいらっしゃいますが、子供が上手に歯磨きができるわけではありませんし、その虫歯菌も元々は誰かの虫歯菌が移ったものです。

子供を育てるのも大変な面がありますが、虫歯に関しても、しっかりと子供の歯を守ることが親としての大切な役割でもあります。そのためにも、わからないことや虫歯の疑いなどがあれば早めに歯科医院に相談することが大切です。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

2020年12月20日

津市久居の歯医者 歯科医院の「ナカニシ歯科医院」です。

虫歯の治療をしたあと、麻酔が切れてから、あるいは翌日くらいに「しみる」「噛むと痛い」などありませんか?

しかも、痛くなかった虫歯を治療したのに、治療したら痛み始めたと言うことが少なからずあると思います。

場合によっては歯科に不信感を覚えることがあるかもしれません。

大丈夫です。虫歯の治療後の痛みが出ることは決して珍しいことではありません。その痛みは、大半の場合、時間が経つと共に治っていきます。大きな虫歯であるほど、痛みが出る可能性があります。

〜理由① 神経が敏感になっている〜

歯科治療は虫歯を高速ドリルで削りとっていきます。そのときに、どうしても摩擦、振動、熱が発生します。

その刺激が、歯の神経を刺激することになります。

もちろん治療中は麻酔をしているので痛むことはありません。

このような治療で生じる刺激によって歯の神経が敏感になってしまい、その後の食事や飲み物で痛みを感じやすくなってしまいます。

これは大きい虫歯であればあるほど、治療後の痛みが出やすいです。

そのため、治療後は痛みが出ることがあると思っていただくことが賢明かと思います。

痛み自体、時間と共に消失しますが、そうは言っても1週間くらい、場合によっては数週間から1ヶ月かかることがあります。

少しずつ良くなっていきます。

あまりに大きい虫歯であると、神経を取り除く治療(抜髄、根管治療)が必要になります。これは字の通り、歯の神経を取り除く治療になります。「神経を取れば痛みが出ない」まさにその通りなのですが、「神経を取る」と言うことはその分だけ周りの組織、神経にも刺激を与えることになります。

歯の神経を取ると言うことは、歯の周りの神経と歯の中の神経を切断することになります。

神経を取ることで痛みに敏感であった、炎症を起こしている神経を取ることはできますが、その代わりに切断した神経、その周りの組織にも多少なりとダメージを与えます。

そのダメージが治るのに期間が必要なため、処置後は痛いが出ることがあります。

治療後は安静にすることが大切です。反対側の歯で食べるなど工夫が必要です。

〜痛みが引かない場合〜

痛みがあると言っても「ズキズキする」「日に日に悪くなっている気がする」場合は歯科医院に早めに相談しましょう。

繰り返しますが、治療後の痛みは、長い目で見て、数週間から1ヶ月の単位で治ってきます。

〜最後に〜

これら述べてきた治療後の痛みは虫歯治療に関してになります。

根管治療など、根の治療の時の痛みとはまた少し違います。

どちらにしろ、痛みがある場合は安静にしていき、日常生活に支障をきたす場合は歯科医院に連絡して相談することが大切です。

津市久居の歯医者 歯科医院「ナカニシ歯科医院」

津市久居中町276-7 中西ビル2階

TEL:059-256-4515

からエスカレーターのように前に出てくる-300x166.png)

の虫歯が大人の歯(永久歯)に影響を与えることがあります-300x170.png)