ブログ|津市久居・松阪で歯科・歯医者をお探しの方はナカニシ歯科医院まで

ブログBlog

2024年3月13日すきっ歯(正中離開)治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜

2024年1月26日後悔・失敗しないセラミックス歯科治療

2023年12月12日歯肉移植の経過や費用、痛みについて

2023年11月12日歯科インプラント骨再生骨造成・サイナスリフトについて

2023年10月7日ホームホワイトニングジェル効果のビフォーアフター

2023年8月26日歯を残す、残したい、歯を抜かない治療方法〜歯を引っ張り出す矯正治療

2023年8月6日歯茎の白い出来物や腫れの治療 〜外科治療・歯根端切除〜

2023年6月20日歯にヒビが入った時の治療法 〜抜歯を回避するために

2023年5月18日歯が根元から折れた時の治療について(歯根破折・矯正的挺出)

2023年3月21日(画像で説明)歯ぎしりマウスピースの損傷の程度、持ちについて

2024年3月13日

すきっ歯(正中離開)を改善する方法に、ダイレクトボンディング審美治療があります。これは隙間を「詰め物」で埋めることで、見た目を改善する治療方法です。ダイレクトボンディングという手法を用いることで、見た目の自然さをはじめ、物持ちも良い治療となります。今回はすきっ歯(正中離開)の治療、ダイレクトボンディング審美治療をご紹介します。

①すきっ歯の治療〜ダイレクトボンディング〜とは

すきっ歯の治療としては、一般的に3つ治療方法があります。1つは隙間を詰め物で埋めるというダイレクトボンディング治療です。2つ目はラミネートベニアという、歯の表面にネイルのような薄いセラミックをつける方法です。最後の1つは矯正治療です。矯正治療の場合はその人の歯並びや噛み合わせによって部分矯正、あるいは全体の矯正が必要になります。すきっ歯の隙間を埋める、詰めるダイレクトボンディングはそのままですが、埋めるだけなので治療が1回でおわります。ラミネートベニアという方法は、歯の表面を少し削る必要がありますので、そこに抵抗があるかどうかというのが選択肢の分かれ目かもしれません。

矯正治療で改善する場合の利点欠点は以下となります。

【利点】自分の歯で見た目を改善できる

【欠点】期間が長くなる。費用が大きくかかる

すきっ歯の見た目のほか、全体の歯並びも気にされる場合は矯正治療が望ましいでしょう。もちろん費用が大きくかかりますので、理想と現実的な問題があります。

すきっ歯をダイレクトボンディング審美治療で改善する場合の利点欠点は以下となります。

【利点】治療が1回で済む。矯正とは違い、比較的費用が抑えられる。

【欠点】自然な見た目といえども、人工物の詰め物なので、必ず着色が生じる。

ダイレクトボンディングとは、要は「綺麗で長持ちする詰め物をする」ということなので、しっかり歯ブラシをしないと着色は最低限生じます。人によっては、処置部位によっては、他と同様に歯石もつきますので、定期的なクリーニングが必要になります。

欠点でもありますが、それは矯正治療をしても歯石や着色がつくので、そういう意味では欠点はカバーできるともいえます。ただし怠ると劣化につながりますので、クリーニングという名の手入れが必要不可欠です。家電や洋服、車など、すべてのモノに言えますが、手入れをすることが長持ち、物持ちにつながります。

ラミネートベニアという審美治療で改善する場合の利点欠点は以下となります。

【利点】歯の表面が全体的にセラミックになり、歯の変色がない

【欠点】隙間以外の歯の表面を全体的に少し(0.1-0.5㎜)削る必要がある

この方法は一昔前からある治療方法でしたが、近年は治療の進歩がありダイレクトボンディングという手法が出てきたため、このラミネートベニアという方法は出番が少なくなってきました。ただし、歯も全体的に綺麗になるため、歯の状態によってはこちらを選択することもよくあります。ただし費用は当院の場合1つ13.2万円するので、すきっ歯改善の場合は2つ分となり、費用が上がります。

②すきっ歯の治療〜ダイレクトボンディングの治療時間や回数、費用は?

治療自体は1回で終了します。ただし、初診として受診してすぐその日にできるわけではありません。状態を確認し、矯正がベストか、詰めるだけの方が得策なのか、歯周病の状態、希望などの相談の上、総合的な判断が必要となります。つまり、現実的には【①初診⇨②ダイレクトボンディング治療】という流れになります。

治療時間は当歯医者ナカニシ歯科医院では90分いただいております。説明などを含め、余裕を持った時間です。それでも実際は60分くらい治療時間があるのではないでしょうか。ただし、医院によっては時間は違うかもしれませんので、あくまで当歯医者の場合です。

費用は【6.6万円(当ブログ作成時点です。費用の変更がある可能性があります)】いただいております。この費用についても当歯医者ナカニシ歯科医院のものなのであり、自由診療になりますので歯科医院によって価格に差があるかと思います。

③すきっ歯の治療〜ダイレクトボンディング〜の適応条件は?

「すきっ歯」ダイレクトボンディング治療は唯一適応条件とはならないケースがあります。それは歯周病や神経が抜いてある歯の場合の2つです。歯周病で歯肉が弱くなり、歯が前に出てきた、隙間が拡がってきたという場合は、仮に埋めたとしてもまた拡がってくる可能性があります。根本的には歯周病治療が大切となります。また神経が抜いてある歯の場合は詰め物というよりも歯の強度などから被せ物にすることが多いので、詰め物というよりも被せ物で隙間を埋めるという対応になることがあります。

いずれにせよ、その人その人によって状態や噛み合わせなどが違うため、一概に「これはできない」というわけではありませんが、自分の場合はどうなのか、気になる場合は一度、歯科医院を受診して相談してみることを提案します。

④すきっ歯の治療〜ダイレクトボンディング審美治療の実際〜

1.すきっ歯のダイレクトボンディング治療の症例

それでは実際の治療風景をご紹介します。前歯が「すきっ歯」になっています。これを改善する場合は基本的には①矯正治療②ダイレクトボンディングの2択になります。双方の利点・欠点・期間・費用などを踏まえ、相談の上、処置を決定します。今回は「すきっ歯」をダイレクトボンディング審美治療で処置することになりました。

なお、隙間があるか、埋まっているかで、第一印象は大きく変わります。

2.歯型をとり「すきっ歯」改善のイメージを見ます

実際に埋めることでどのような印象になるのかのイメージが大切です。これは術者側(歯医者側)も処置するにあたってどのように行うかのイメージもありますが、患者側としてもどのような形になるのかを具現化することで、治療後の雰囲気をイメージすることができます。

3.後日「すきっ歯」ダイレクトボンディング治療となります

初日の説明などを終えたのち、日を改めて「すきっ歯」ダイレクトボンディングを行います。処置にあたり必要に応じて麻酔注射を行います。その後、処置の歯の周りをゴムシート(ラバーダムと言います)で覆います。このゴムシートが意外と大切です。

ゴムシートをかけることで、粘膜に強力な接着剤などが付着しない目的が1つあります。もう1つは接着力をより強固にすることです。なぜ強固になるかと申しますと、例えば、セロテープや瞬間接着剤も乾燥している面には機能しますが、湿っていると機能しません。歯に対する接着力も同様で、口の唾液などの水分や、呼気に含まれる湿度が接着力を低減させます。歯を唾液や呼気からゴムシートで隔離することで歯の表面が極度の乾燥状態になり、接着力が強固に向上するのです。

4.「すきっ歯」ダイレクトボンディング治療 〜接着剤の塗布

歯にゴムシート(ラバーダム)をしたのち、歯の表面にエッチング剤というものを塗布します。これは歯の表面を脱灰させ(いい意味で粗くします)、接着剤の力が強力になるというステップです。

歯の10秒ほど時間を置き、写真でいう青い薬液を洗い流します。すると、青い薬液がついていた部分が白くなっているのがわかります。この白い部分が脱灰部分、簡単にいうと接着力が作用しやすくなった部分になります。

5.「すきっ歯」ダイレクトボンディング治療 〜詰め物

この後、写真にはありませんが、プライマー剤・ボンディング剤という接着剤を塗布します。そして実際に詰め物を歯に施していきます。

詰め物をする際に、通常の保険治療では使われないもの「ガイド」を用います。(バックウォールなど、いろんな言い方がありますが、ここではわかりやすくガイドと呼びます)

これは、あらかじめどこまで詰めるのかを決めておき、実際に詰める時にブレが生じないようにするためのものです。これを用いることで主観で詰め物をおこなうのではなく、客観的にも詰め物をしていくことができます。治療をする側にしかわからないですが、これがあるのかないのかは、出来栄えを含め、存在意義はかなり大きいです。

これを用いて、まずは片方だけを詰めていきます。

片方を詰めれば、もう片方を詰めていきます。この段階で大まかな形態は完成しています。あとは歯と詰め物の繋ぎ目や、厳密な段差や膨らみなどの調整を行います。これでダイレクトボンディング治療は終了です。

⑤すきっ歯の治療〜ダイレクトボンディング審美治療のまとめ〜

すきっ歯の改善としてのダイレクトボンディング治療のご紹介でした。写真では簡単に見えますが、実際の治療時間は60-90分いただいております。

【ナカニシ歯科医院での「すきっ歯」改善ダイレクトボンディング治療】

治療期間:最低2回(①初診カウセリング・歯型とり⇨②ダイレクトボンディング治療)

治療時間:60-90分

治療費用:6.6万円 (価格は予告なく変更する可能性があります)

注意事項:詰め物なので、過度の衝撃でかけることがあります。

定期的に歯科医院でクリーニングすることで変色劣化の防止につながります。

すきっ歯の改善はこのダイレクトボンディング審美治療、ラミネートベニア審美治療、矯正治療のどれかが一般的な選択肢となります。状態によってどれがいいかは一概に言えませんので、すきっ歯が気になり、治したい場合は一度歯医者さんに相談することをお勧めします。ただしどの治療方法も自由診療であり、歯科医院によっては費用も違いますので、その点を考慮した上で、ご相談ください。

2024年1月26日

セラミックス被せ物の歯科治療において後悔・失敗したくないと思います。後悔や失敗の多くの1つに、思っていた色や形通りではないことが挙げられます。特に前歯は見た目の印象を大きく左右するので、これら失敗や後悔はしたくありません。もちろん、しっかりと丁寧な治療を受けることができれば、出来上がったセラミックスの被せ物は偽物感がなく、本物の歯と見分けがつかないものとなります。今回は、その前歯に特化したセラミックス治療において、治療を受ける時の患者さん側の注意点や、歯医者側にとってのセラミックス治療への視点のお話です。

①失敗・後悔しないセラミックス治療〜治療のステップ〜

セラミックスの治療とは、自分自身の歯に対してセラミックスの被せ物を行うことを言います。その工程としては「①歯型をとる→②被せ物が入る」というのがざっくりとした流れとなります。ただし、前歯など、人目につくところの被せ物の場合はステップが分かれることが多いです。

②失敗・後悔しないセラミックス治療〜治療のステップ②〜

セラミックスの治療の実際としては【①仮歯を作る→②歯型をとる→③歯の色の確認、調整→④色や形が大丈夫なら装着、大丈夫でなければ再調整→⑤色や形が大丈夫なら装着】というように、最終的に被せ物が入るまで、満足されるまで色合いや形の調整が入ります。歯の形については【仮歯】の段階で合わせることが多いです。そのため【①仮歯を作る→②歯の形を調整する→③歯の形が大丈夫になれば歯型をとる】というステップにもなります。

要は、セラミックスを作成、装着するにあたり「歯の形」「歯の色調」に満足されることが大前提となります。このステップを設ける歯医者さんもあれば、一発勝負で「こんなもんですよ」と調整が入ることなく被せ物が装着され、セラミックス治療が終わる歯医者さんもあります。当然のことながら、後者の歯医者さんの方がトラブル、セカンドオピニオンが発生するケースが多いです。

当歯医者では、前者のステップを踏むので、セラミックス治療となると、なんだかんだで歯型を取ってからセラミックスの被せ物が装着、治療が終了となるまで2ヶ月はかかることが多いです。もちろんその間は仮歯となります。せっかくのセラミックス治療なので、満足できる丁寧な治療を心がけております。言い換えると、この治療期間、最低でも約2ヶ月はかかるということに納得、同意の上でセラミックス治療を行うことになります。

③失敗・後悔しないセラミックス治療〜実際の治療の流れ〜

1.セラミックス治療の流れ ①状態の確認

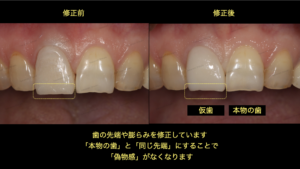

失敗・後悔しないセラミックス歯科治療として、実際の治療をご紹介します。写真画像のように、前歯の詰め物・被せ物の変色、偽物感が気になるので綺麗にしたいという希望がありました。前歯なので、会話や笑顔の時に人目につくため、綺麗にしたいということでした。第一段階として、被せ物を外し、見た目のカバーとして仮歯を作るところから始まります。

2.セラミックス治療の流れ ②仮歯の作成

詰め物・被せ物を外し、歯の状態を確認するともに仮歯を作成します。この時に歯の状態も確認します。虫歯があれば治療となります。外す以上は、見た目のことがあるので必ず仮歯を作り、その日は終了となります。歯の状態はあらかじめレントゲンで確認、予想します。当歯医者の場合、外して仮歯を作るのに60-90分のお時間をいただくことが多いです。

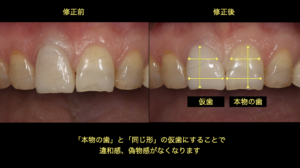

3.セラミックス治療の流れ ③仮歯の修正

後日、仮歯を理想の形へと修正していきます。理想の形とは、基本的には左右対称としての隣の本物の歯の形に似せていきます。本物の歯と同じ形にすることで、違和感がなくなります。もちろん、患者さんにとっての理想の形がありますので、そのあたりも総合的に考慮し、仮歯を手直しします。

今回の場合は「歯の先端」「歯の全体的な膨らみ」を手直ししています。特に先端は笑った時に一番見える場所でもあります。先端が平坦でも良い感もしれませんが、本物の歯には多少なり凹凸がありますので、それを再現した方がより本物感が出てきます。この辺りも最終的にはセラミックス治療を希望される患者さんのご希望によって変わってきます。

4.セラミックス治療の流れ ④歯型〜セラミックス作成(歯科技工士による)

歯の形が決まれば、歯型とりを行います。ここでは歯の色の写真も一眼カメラで撮影します。当歯医者の場合、歯型とり、写真撮影などでは約60分お時間をいただくことが多いです。

歯型を取れば、それを模型にし、歯科技工士がセラミックスの被せ物を作成してきます。患者さんにはわからないところですが、この歯型をいかに上手に取るかが、歯医者の技術が大きく関わります。

5.セラミックス治療の流れ ⑤セラミックスの完成、色合わせの段階へ

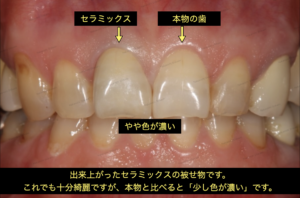

出来上がった模型でセラミックスの被せ物を作成します。あとはこれを実際にお口の中で調整してきます。

セラミックスの色合いと、本物の歯の色合いと調和が取れているか確認します。「色合わせ」のステップです。今回の場合、これでも十分綺麗ではありますが、厳密には本物の歯より色が濃い印象を受けます。これを受け、セラミックスの色合いを少し薄くする必要があるとわかります。

なお【歯型とり→色合わせ→装着あるいは再度色合わせ】という流れですが、基本的に色合わせをせずに装着することはほとんどありません。うまく行くことも稀にありますが、通常は色合わせのステップを挟みます。

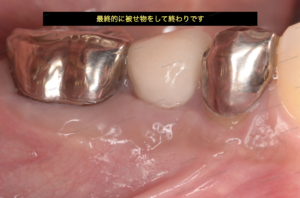

6.セラミックス治療の流れ ⑥セラミックスの色合わせ〜装着へ

前回の状態を受け、セラミックスの被せ物の色合いを変更したものです。写真のように、セラミックスの被せ物と本物の歯との見分けがつかないほどの仕上がりです。正面もですが、横から見ても見分けがつきません。

④失敗後悔しないセラミックス治療〜 そもそもセラミックスの被せ物の種類は?

近年のセラミックスは、白い金属とも言われる「ジルコニア」という材質をベースに作成することが多いです。今回紹介したものは、このジルコニアと呼ばれるものを基盤に、セラミックス(ポーセレン)を築盛するタイプになります。

写真にあるように、表面は歯の色を再現したセラミックス(ポーセレン)が築成されていますが、歯の内側、上側は白色をしています。この白い部分がジルコニアと呼ばれるものです。

昔は、金属の上にセラミックスを載せたものや、セラミックス単体のものがありました。ですが、前者は見た目が綺麗ではなく、後者は強度がないことが欠点でした。このジルコニアと呼ばれるものや、セラミックスなど、材質の向上により、現代のセラミックスの被せ物は綺麗さと強度を兼ね備えたものとなりました。

⑤失敗後悔しないセラミックス治療〜

失敗・後悔しないセラミックス治療として、あらゆる工程で1つずつ丁寧に確認していくことが大切です。冒頭でも申し上げましたが、歯医者さんによってはざっくりとした色調、形態でセラミックス治療が終了するところもあるかもしれません。もちろん保険治療の被せ物よりは綺麗かもしれませんが、その出来栄えに満足いくかどうかは患者さん次第です。

当歯医者では各ステップを少しずつ行なっていくことで満足のいく治療を提供できるように努めております。そのため治療期間は最低でも2-3ヶ月かかることが多いですが、その分満足度も高いセラミックス治療になっているのではないかと思っております。

2023年12月12日

歯肉移植の経過や費用、痛みについて気になりませんか?今回は歯肉移植を実際の症例を通じて、経過や費用についてお話ししていきます。

※インプラント治療に伴い、歯肉の移植を行うことが多いです。

①歯肉移植とは?

歯肉移植は、必要とする歯肉を別部位から採取、移植することです。具体的には上顎から採取することが多いです。

②歯肉移植を行う理由は?

歯肉の移植を行う理由は、簡単にいうと歯周炎などの防御力の向上です。歯肉には骨にしっかりついている部分(付着歯肉・角化歯肉と言います)と、頬を引っ張ると歯肉が動く部分(遊離歯肉)と2種類あります。歯の周りに付着歯肉という丈夫な歯肉が多いほど、歯周炎になりにくいと言われています。この付着歯肉が少ないと汚れが溜まりやすくなり、歯周炎になりやすくなります。

インプラント治療や被せ物を行う時は、やはり歯周炎になって欲しく無いため、必要に応じて防御力を上げるために歯肉の移植を行います。必ず移植しないといけないわけではありません。その人その人に応じて移植した方がいいかどうかなど、総合的に判断となります。

③歯肉移植の痛みは?

歯肉移植の処置は「①移植される側」「②歯肉を採取する側」の2箇所処置部位が出てきます。双方において、適切な処置をすればそれほど痛みは出ないと言われています。移植する側は言うならば歯茎と言う絆創膏で覆われます。採取される側についてはコラーゲンテープのようなもので覆うことで、傷口を隠します。

採取される側は通常は上顎なので、食事の時は特別熱いものや辛いものなど、刺激の少ないものを取るようにしましょう。

双方において、虫歯のズキズキのような痛みはなく、あったとしてもロキソニンなどの鎮痛薬を服用すれば十分間に合います。

④歯肉移植の治癒期間は?

歯肉移植の治癒期間として、移植した側は数ヶ月経過を見ることが多いです。傷口としては1−2週間の話ですが、完全に馴染むまでは数ヶ月見ることが多いです。一方で、歯肉を採取した側についても同程度です。1−2週間で新しい歯肉はできますが、採取した分だけ凹みます。数ヶ月たてば元に戻ります。

⑤歯肉移植の実際の症例

⑴ 歯肉移植の処置前の状態

歯肉移植の実際です。インプラント治療している部分の周囲に付着歯肉と呼ばれる防御力の高い部分が少ない状態です。写真の矢印で示している白い歯肉がそれに該当しいます。この部分は頬を引っ張っても動かない分厚い歯肉です。ここが多いほど歯周炎などに強い歯肉となります。

⑵ 歯肉移植の採取

実際に採取した歯肉です。面積については必要な分量となるので常に決まっているわけではありません。今回は、歯2〜3本分必要だったので、約2センチほど採取しています。

採取した部分は、コラーゲンテープのような膜で保護し、縫い付けます。いわば絆創膏のような状態にすることで、傷口を保護し、処置後の痛みや当たっていたいなどの不快な症状をなくすことができます。ただし、縫った糸を舌で触ると、細い糸なのでそのチクチク感はどうしても出てしまいます。

⑶ 歯肉移植

採取した歯肉を、必要とする部位に移植します。しっかりと縫合することで移植した歯肉が固定され、術後の痛みなどの軽減や、生着の早さにつながります。

⑷ 歯肉移植後の抜糸 【1-2週間後】

移植後の、採取した側の糸抜きの前の状態です。脆弱ではありますが、歯肉が出来上がっています。あとは糸を抜き、経過を見ていきます。この段階ではすでに痛みはありません。

一方で、移植した側の状態です。どうしても見た目は異物感がありますが、体感としては一体化しているので問題ありません。時間とともに周囲の歯肉と馴染んできます。術前・術後を見ても、移植した歯肉と周囲の歯肉が馴染んできているのがわかると思います。

⑸ 歯肉移植後【3ヶ月後】

歯肉移植後の経過を見ていき、周囲の歯肉と馴染んでいることを確認します。矢印の部分、白い歯肉が付着歯肉と呼ばれる、顎骨に強固についている防御力の高い歯肉です。

術前と術後の状態です。歯肉の雰囲気が違うことが見てわかります。繰り返しですが、矢印の幅を見ていただくと歯肉が変わっているのがわかります。これが歯肉炎・歯周炎にとって防御力が高い状態です。

⑥歯肉移植のまとめ

歯肉移植についてのお話でした。歯肉移植は必ず行わないといけないわけでは無く、最終的には相談の上の治療選択肢となります。理論的なことをお話しすると歯肉移植をすることで歯周炎などのリスク、防御力が上がるので行うに越したことはないですが、費用や治療期間、外科治療、イメージの問題などで避けたいと思う方がいらっしゃるのも事実です。歯肉移植も保険適応外の自由診療となります。当院では¥50,000-(税別)ですが、歯科医院によって違うかもしれません。

2023年11月12日

歯科インプラント治療には骨再生・骨造成を伴うことがあり、治療後の痛みや腫れについても気になると思います。今回はサイナスリフトという、上顎における骨造成・骨再生治療についてのお話です。(正式にはサイナスフロアエレベーションと言いますが、ここでは一般的に多くに認知されている名称サイナスリフトとしております。)

①歯科インプラントでの骨再生・骨造成とは?

歯科インプラントは顎骨に「人工の歯の根」を埋める治療です。その人工の歯の根をインプラントと言います。そこに土台を立て、被せ物を作る治療です。歯科インプラント治療は顎骨があることが基本的な条件となりますが、場合によってはこの顎骨の大きさが不足している場合があります。生まれつきの顎骨の大きさもありますが、歯周病などによって骨が溶けてしまい、顎骨が痩せ細る場合もあります。理由は様々ですが、歯科インプラント治療において顎骨が不足している場合に行われるのが骨再生・骨造成治療となります。

②歯科インプラントでの骨再生・骨造成にはパターンがある

歯科インプラント治療での骨再生・骨造成の治療方法はパターンがある程度決まっています。そのままかもしれませんが「①水平的 ②垂直的 」の2パターンです。「垂直的」パターンの中には、上顎に限ってさらに2つに分かれます。口腔内だけで行うものか、上顎洞という鼻の穴(副鼻腔)にも範囲が及ぶかの2パターンあります。

水平的な骨再生・骨造成は歯科インプラント治療にはよくある処置になります。それは、大抵の場合、歯を抜くことになるには歯が歯周病などで痩せ細っているパターンが多いので、確率的に骨の再生・造成治療が必要になるからです。一方で、垂直的なものの骨再生・造成はあまり行われる頻度は少ないです。理由は2つあり、1つは骨が歯周病で侵されているので、治療費用や期間などから諦めるパターン、もう1つは、技術的に難しいからです。もちろん他にも治療選択肢があるからなど、理由は様々ありますが、それらを加味しても頻度は少ない治療方法です。

③歯科インプラントでの骨再生・骨造成 〜上顎洞・サイナスリフト〜

歯科インプラントの骨再生・骨造成の治療にサイナスリフト(サイナスフロアエレベーション)というものがあります。これは骨を垂直的に再生・造成する方法で、鼻の穴(上顎洞・副鼻腔)の領域で行うものです。この処置は珍しい治療法ではありませんが、水平的な骨再生・造成と比較すると多く見られる治療方法ではありません。ですが、必要となるときには行う治療法です。これは、鼻の穴、副鼻腔は空洞になっているため、そこに骨再生・造成を行おうという治療方法です。どのようなときに行うか、実際の症例を例にご紹介します。

④歯科インプラントでの骨再生・骨造成 〜上顎洞・サイナスリフト〜

1. サイナスリフト前のCT撮影検査

サイナスリフトという歯科インプラントでの骨再生・骨造成は、奥歯に行うときに用いられることが多い治療法です。下の写真のように、奥歯にインプラントを行う場合、インプラントを支える骨が十分あるかどうかをCT撮影するところから始まります。

2. サイナスリフト前のCT撮影検査 上顎洞への骨再生・骨造成

CT撮影の画像写真です。一般的に、インプラントを行う場合は、理想的な歯の形をシュミレーションし、それを参考にインプラントの位置を確定していきます。下の画像にて、赤い線が予定している歯の位置・形です。それに対してインプラントを予定します。白い、灰色の部分は顎骨です。黒い部分は鼻の穴、上顎洞と呼ばれる副鼻腔です。予定しているインプラントは緑色で表示されています。この緑色のインプラントは鼻の穴に貫通しています。このまま処置を行うと、インプラントが鼻の穴・副鼻腔を貫通してしまい、支障が出てきます。単純に骨の支えも不足することになります。これを受け、鼻の穴、上顎洞と呼ばれる副鼻腔の空間に骨再生・骨造成の治療を必要とする判断をします。

3. サイナスリフト 上顎洞への骨再生・骨造成の手順

基本的には、処置を予定している部位の側面、横のあたりから鼻の穴へとアプローチしていきます。画像のように、骨の一部を除去し、鼻の穴の粘膜を剥離してきます。その後、出来上がった隙間に骨再生・骨造成を促す人工骨を挿入し、封鎖を行います。言葉や文字にすると簡易的であり、かつ怖いイメージがあるかもしれません。聞きなれない、経験することがないのでそのように感じるかもしれませんが、歯科医師側からすると決して珍しい治療ではありません。

4. サイナスリフト 上顎洞への骨再生・骨造成の実際

サイナスリフトの実際の流れです。治療予定の部位の側面あたりから鼻の穴、上顎洞という副鼻腔へとアプローチしていきます。

実際の状態を写真で撮影しています。予定部位にはインプラントが入っています。画像にて、赤い点線で囲まれている部分がサイナスリフトという骨再生・造成を行なった、鼻の穴へとアプローチしている箇所になります。一部白い粒のようなものが確認できますが、これは人工骨で、骨の再生・造成を促すものです。骨の状態などに応じて、インプラント治療とサイナスリフトを同時に行う場合と、別々で行う場合があります。本症例は同時に行なっています。

治療後の状態です。画像にて、黄色の点線で囲んである部分、白く濁っている部分があります。この部分が骨の再生・造成を行なった箇所になります。そこにインプラントが入っていることが確認できます。

5. サイナスリフト 上顎洞への骨再生・骨造成の後

処置後は骨の状態によりますが、数ヶ月〜半年の経過を待ち、歯型をとり、被せ物を作ります。昔はどろっとしたものを入れて歯型をとってきましたが、近年はスキャナーと呼ばれるものがあり、バーコードを読み取るようなイメージで歯の形を機械で読み取ることで歯型をとることができます。歯型とりが苦手という方もいらっしゃると思いますが、この点においては大きく進歩したと言えます。実際の状態と、スキャンした画像を並べています。より近代化していることが歯科業界の人間も実感できます。

その後、歯科技工所で歯を作成して、実際のインプラントの部分に装着すれば治療は完了となります。

⑤歯科インプラントでの骨再生・骨造成 〜上顎洞・サイナスリフト〜 痛みは?

このサイナスリフトという骨再生・骨造成処置は、鼻の穴(副鼻腔)の粘膜を触れる処置になります。結果として鼻の症状が出ることがあります。具体的には副鼻腔炎のような、鼻の違和感、鼻汁をはじめ、鼻血が出ることがあります。外科処置そのものに対するものには腫れ、痛みがあります。数日から1週間ほど生じるとお考えください。必ず生じるものではなく、痛みや腫れ、鼻の症状が全く出ないこともあります。

⑥歯科インプラントでの骨再生・骨造成 〜上顎洞・サイナスリフト〜 まとめ

歯科インプラント治療は顎骨の状態に左右され、必要に応じて骨再生・骨造成が必要になります。上顎に関してはサイナスリフトという、鼻の穴(副鼻腔・上顎洞)に触れる処置もあります。怖いというイメージがあるかもしれませんが、それは体の手術と同じで、誰もが感じるイメージかもしれません。避けるとなれば、入れ歯治療に移ることになります。骨再生・骨造成を行いインプラント治療を受けるというのは、あくまでも治療の選択肢です。治療期間・費用もですが、インプラントか入れ歯かというところで、処置の決断などにされれば良いかと思います。

2023年10月7日

ホームホワイトニングのジェルの効果はどれくらいか気になりませんか?ビフォーアフター [Before After] は、ネットやSNSなどで目に入るかもしれませんが、加工されているかもしれませんし、実際のところは正直わからないことありませんか?今回は、ホームホワイトニングを実際にやってみて、何本目・何週目でどれくらい白くなっていくのかをお話ししていきます。

①ホームホワイトニングとは

ホームホワイトニングとは、歯医者で取り扱いされているホワイトニングジェルを使用し、自宅で行うホワイトニングを言います。市販されているものとは違い、漂白作用のある成分があるため、歯の内部の汚れなどを化学的に除去、白くしていきます。

②ホームホワイトニングジェルの違いは?

ホームホワイトニングジェルは、国内でいくつかメーカー、種類があります。ただし、どのホームホワイトニングジェルも、ホワイトニング作用としての主な成分、過酸化尿素が含まれています。濃度は基本的にどれも10%ですが、ものによっては16-20%と高めのものがあります。

濃度が10%のものは、作用時間が約2時間とされていますが、濃度が高いものは、作用させる時間が1時間半など、その分、短く設定されています。使い分けについては、主に知覚過敏の強弱となります。濃度が高いものはそれだけ刺激が強いので、知覚過敏が生じやすくなります。一般的には10%のホワイトニングジェルを使用することが多いのですが、歯科医院によっては16-20%と濃度の高いホワイトニングジェルがあるところもあります。

基本的には濃度が10%のものが多く、ホワイトニングとしての作用がある成分濃度は同じなので、どの商品も差はないと考えられています。ただし、他の成分などから多少なり差はあるはずですが、大きな目で見ると差はないと考えられています。

④ホームホワイトニングジェルの使い方

ホームホワイトニングのジェルの使い方は、まず歯医者で自分に合うマウスピースを作成します。そのマウスピースに薬液を流し、歯に装着するというシンプルなやり方です。

先述しましたが、基本的には濃度10%のホワイトニングジェルの場合、1日2時間、これを2週間続けます。1本のホワイトニングジェルで7日間分ありますので、2週間続けるためには2本のホワイトニングジェルが必要になります。ただし、1本で上顎か下顎の前歯6本分なので、上下の前歯をホワイトニングしていくには、その2倍の4本必要です。つまり、上下の前歯のホワイトニングは、1日2時間を2週間行う場合、合計4本必要となります。

この【1日2時間を2週間】を1セットとし、その後は休憩期間として約1週間おき、その後また2セット目に突入します。

①2週間ホワイトニング⇨1週間の休憩⇨②2週間ホワイトニング

という流れです。これを満足のいく白さになるまで行います。満足のいく白さとは、要は自分がどこまで白くなりたいか、で決まります。

⑤ホームホワイトニングでの白さの目標

ホワイトニングは、回数を増やせば増やすほど白くなっていきます。ですが、どこまで白くするかという目標と、どこまで回数を行えばいいかという話になります。

ホワイトニングとして、歯の白さのレベルを見るスケールがあります。一般的にどの歯科医院もメーカーは違えど同じスケールを用いていることが多いです。歯の白さとして、日本人の平均的な白さは【A3.5〜A3.0】と言われています。20-30代でもコーヒーなど着色の強いものを飲食しない方は【A2】くらいと明るめな方もいらっしゃいます。

目標の白さが芸能人や女優の歯の白さであれば、ホワイトニングシェードという、ホワイトニングならではの白さのスケールがあります。基本的に、このホワイトニング専用のスケールまで白くなると、テレビの世界の歯の白さです。ただし、テレビの世界の方は、被せ物で人工的な白さにしている方もいらっしゃいますので、その白さにはなりません。

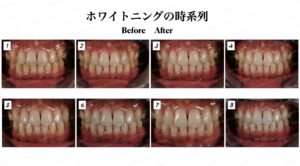

③ホームホワイトニングジェルの効果 ビフォーアフター

それでは実際にホームホワイトニングジェルの効果についてみていきます。実際のホワイトニングを行ったお口の写真で紹介していきます。

1.ホームホワイトニング ビフォー

まずはホワイトニング前の状態です。全体的に歯の色が濃い状態です。コーヒーやカレーライスなど、色の濃いものを飲食していると少しずつ歯が濃くなっていきます。

2.ホームホワイトニング 1週間後

ホームホワイトニングジェルを使用して1週間後です。最初の状態と比べると白くなっています。

この段階でホワイトニングにおける歯の白さのガイドシェードを用いて、どれくらいの白さか確認したところ、前歯は平均的な白さと判断しました。1週間でも効果が出ていることがわかります。

一方で、糸切り歯は色が濃い状態です。一般的に糸切り歯は一番濃い色と言われていますので、ホワイトニングが進めば進むほど濃淡の差がはっきりわかりやすい部分でもあります。

3.ホームホワイトニング 2週間後

ホームホワイトニングの2週間後です。以前に比べて白くなってきています。2週間ということで、この段階で上顎でジェル2本、下顎でジェル2本、合計4本を使用している段階です。2週間使用したら、この後は1週間休憩を入れます。

4.ホームホワイトニング 3週間後

ホームホワイトニング3週間目です。厳密には最初2週間+休憩1週間+3週間目なので、実際は開始してからは4週間後となります。便宜的に、ホワイトニング期間として3週間後としています。

ホワイトニング3週間になると、比較的白くなります。ホワイトニングの白さレベルを判断するシェードガイドを見てみると、明るい段階だとわかります。この段階にくると、人から見て「歯が白い」と思われる段階です。もともと歯が白い人もいるかもしれませんが、今回のように最初が濃い状態からスタートしていると、かなりのホワイトニング効果を実感できると思われます。

5.ホームホワイトニング 4週間後

ホームホワイトニングを始めて4週間後(ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間)の状態です。ホワイトニング前の状態と比較すると、白くなったのがわかります。この段階で終了しても人から見て「歯が白い」と思われる段階となります。ただし、その「白さ」周りよりは「白い」というニュアンスとなります。もちろんその白さに対してどう思うかは十人十色です。

6.ホームホワイトニング 5週間後

ホームホワイトニング5週間後です。少しずつですが、4週間後よりは白くなっています。このあたりまで来ると、劇的な変化というよりも、少しの変化量となってきます。ですが、回数を増やす分だけ確実に白くなっていきます。

7.ホームホワイトニング 6週間後

ホームホワイトニング6週間後(ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間)です。実質、開始から8週間なので、約2ヶ月です。写真だけでも白くなっていることがわかります。ジェルの本数でいくと、上顎6本、下顎6本で合計12本使っていることになります。

ここまで来ると白さの変化量が自分の目ではわかりにくくなります。ですが、写真で比較すると、間違いなく白くなっているのが見て取れます。4週間後と6週間後の差は言われる確かに白いなと感じるかもしれませんが、最初の状態から比較していくと、間違いなく白くなっていると感じ取れます。

8.ホームホワイトニング 9週間後

ホワイトニングですが、ここにきて9週間後(ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間休憩1週間+ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング1週間)に飛びます。7−8週間後の経過は患者都合もあり記録を取ることができませんでした。

どうでしょうか。かなり白くなっていると思います。ただ一方で直近とあまり変わっていないのではとも感じるかもしれません。繰り返しますが、ここまで来ると、自分の目ではなかなかわかりにくいです。ですが、写真で比較すると6週間目と9週間目で白さに変化がわかります。少しですが、白くなっています。

ホワイトニングとして歯の白さがどれくらいのレベルになったかを確認していきます。ホワイトニング専用のシェードガイドを使用している状態です。ここまで来るとどの段階の白さかは、みる人によって判断が変わるかもしれません。ですが、この段階にある段階で通常の歯よりも白いので、テレビで見る歯の白さになってきます。ここでいう白さは偽物感がある白さでなく、自然なかつ明るい白さです。

9.ホームホワイトニング 終了 ビフォーアフター

ホームホワイトニングは合計で9週間分です。2週間のホワイトニングで1週間の休憩が入りますので、実質の月日としては【ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング2週間+休憩1週間+ホワイトニング1週間】なので、合計で14週となります。4ヶ月弱となります。実際に行う場合、歯科医院にいく、マウスピースを作成するなどの月日もあるため、実際はプラス数週間として4-5ヶ月となりました。半年とは言いませんが、2シーズンくらいの経過が必要です。

ホワイトニングのジェルは、合計で18本となりました。ホワイトニングジェルは歯科医院によって費用は違いますが、当院の場合では、ホワイトニングジェルは1本¥2,750-税込なので、18本では¥49,500-税込となります。

④ホームホワイトニングジェルにおける注意点

ホームホワイトニングをされる方で、ホワイトニングジェルを少量で行う方がいらっいます。結論から申し上げると、適正量をしっかり使うことが大切です。どのメーカーもホワイトニングジェルには1回分のメモリがついています。マウスピースにその1回分を流し入れます。ここで目分量として「これだけでも足りるんじゃないか」と少量だけにして節約される気持ちもわかりますが、節約してしまい少量になると、ホワイトニング効果が減弱してしまいます。ホームホワイトニングはもともと低濃度を長期に渡りホワイトニングしていくというものなので、少量にするとさらに長期化させてしまいます。

毎日2時間を2週間行い、それが月単位となると私生活に少なからず影響が出てきます。モチベーションを始め、面倒になってくるなど出てくる可能性もあります。ホームホワイトニングは自宅でできる手軽さが良い点ですが、その分大変なところもあります。

⑤ホームホワイトニングのまとめ

ホームホワイトニングは低濃度で長期に渡りホワイトニングを行うものになります。生活習慣によっては難しいかもしれませんが、今回の紹介したもののように、間違いなく白くなっていきます。ホームホワイトニングとは別に歯科医院で高濃度のホワイトニングを行うオフィスホワイトニングもあり、両方織り交ぜて行うデュアルホワイトニングという手法もあります。目標の白さ、生活習慣によって選択肢が変わる可能性がありますので、そのあたりは歯科医院で相談することがいいかもしれません。ともあれ、その方法も白くはなりますので、自分がいいと思う方法を選択すればいいのではないかと思います。

歯を残す、残したい、歯を抜かない治療方法〜歯を引っ張り出す矯正治療

2023年8月26日

歯を残す、抜かない治療方法に、歯を引っ張り出す矯正治療があります。歯を抜くことになる理由の1つに、歯の根がほとんど残っていない場合があります。通常、差し歯などの治療は歯の根がしっかりしていることが条件になりますが、その根が歯茎に埋もれていると不十分とみなされ、抜歯となります。

ただし、通常は抜歯となる歯も、治療の選択肢によっては抜歯を回避できることがあります。今回、通常なら抜歯が選択肢になる状態でも、歯を残し、抜かない治療をした症例をご紹介します。

①歯を残す、歯を抜かない治療方法のご紹介

歯が腫れている、噛むと痛いなど症状が下記の写真のように、奥歯の歯茎が赤く腫れ上がっています。まずはどのようになっているか、虫歯がないかどうかなどを含め、詰まっている白いもの(土台)を外し、歯を確認して言います。

②歯の状態を確認します

白いものを外し、残っている歯がどのような状態かを確認したところ、下記の写真のような歯になっていました。本来は、奥歯は大臼歯と言われ、この見えている2本の根っこがつながっているのですが、これは完全に分かれています。図のように、黒い線で囲まれているのが本来の歯の形です。斜線部分も本来は歯がある部位ですが、虫歯によって断裂、歯のつなぎ目が失われています。

③歯が残っていない状態です

詰まっている土台を外すことで、内側のものが解放され、炎症としての腫れがひきました。歯の輪郭が見えていない状態です。この状態では、通常、抜歯が選択肢に入ります。ですが、抜歯の1択ではなく、一生持つかどうかは別ですが、歯を残す、歯を抜かない治療選択肢もあります。

歯を抜く選択肢になる理由は、歯の輪郭が見えておらす、歯茎に覆われていることで、差し歯の「差す部分」「土台部分」が歯にはまらない、被せ物をしたくても歯茎を噛んでしまうからです。麻酔をして無理やり被せ物を捩じ込むことも野蛮ではありますが可能です。ですが、無理やりな治療方法では、被せ物が入ってから歯茎が腫れる、噛むと痛いなどトラブルが多発するため、基本的には行われません。これが抜歯となる理由です。

④歯を残す、歯を抜かない治療方法【矯正的挺出】

上記のような理由で抜歯となるわけですが、言い換えると歯の輪郭され確認できれば被せ物などをつけることが可能となります。様々な治療方法がありますが、その中の1つに歯を引っ張り上げる治療方法、矯正的挺出と呼ばれるものがあります。埋もれている歯を引っ張り上げることで、歯の輪郭をあらわし、被せ物をしても歯茎を挟むことなく治療していけます。

方法はシンプルで、歯にフックをつけ、ワイヤーとゴムの力で歯を引っ張り上げます。

⑤歯を残す、歯を抜かない治療方法【矯正的挺出】

矯正として、ゴムを交換しながら、フックやワイヤーを調整していきます。最終的に埋もれていた歯を歯茎の上へと引っ張り上げていきます。引っ張り方にもよりますが、ゴム交換を数回、数ヶ月かけていきます。

結果として、歯の輪郭が見えてきました。これで歯に土台を立てて被せ物を作ることができます。

⑥歯を抜かない治療方法 被せ物を作成します

出てきた歯に対して土台をたてます。その後、被せ物を作っていきます。被せ物には種類がありますが、今回はセラミックスで作成することになりました。セラミックスはプラークと言われる歯の汚れがこびりつきにくいため、セラミックスに付着した汚れは簡単に洗い落とせます。そのため、虫歯になりにくい、あるいは歯肉の炎症が生じにくいです。

通常は金属の被せ物になりますが、金属は汚れがこびりつきやすく、その分、手入れも他の歯より倍以上手掛ける必要があります。いつも通りに磨いても、汚れを削ぎ落とすのがなかなか難しいです。これは歯科業界の人ならよくわかる現象です。歯のお掃除なので、クリーニングするときも、金属の表面の汚れはなかなか落ちません。最終的には落ちるのですが、汚れに抵抗感があるようにこびりつきます。口腔内の衛生上、セラミックに越したことはありませんが、保険外治療になりますので、費用面との相談にもなります。

⑥歯を残す、歯を抜かない治療方法 まとめ

歯を残したい、歯を抜かない、抜きたくなということに直面することがあるかもしれません。もちろん、虫歯によって抜歯となるのは止むを得ない治療選択かもしれません。ですが、歯のやられ方、状態によっては歯を残す、抜かずにすむ治療方法が存在します。治療選択肢として説明がないまま抜歯されるケースも多々あります。この記事が少してもお役に立てれば幸いです。

2023年8月6日

歯茎に白い出来物や腫れができたりしたことありませんか?それは歯の神経の管に細菌が侵入し、骨の中で感染が生じることで発生する炎症の1つです。一般的には根管治療という根の管の治療を行いますが、それでも治らない場合があります。そうなると外科治療にステップを進めることがあります。今日はその外科治療についてのお話です。

①歯茎の白いできもの・腫れについて

歯茎の白いできものや腫れは、歯の神経の管にバイ菌が入り込み、根の先から歯茎へと飛び出て、そこで炎症を起こしている状態です。神経が死んでしまった歯や、神経の無い歯に生じます。というのは、神経が生きていると神経が反応して痛い、沁みるなど症状が出ます。これは、無症状で進行することが多く、仮に症状があるとすると、違和感、歯が浮いたような感覚、噛むと痛いなどが多いです。時にズキズキすることもあります。

このように腫れてしまうと、歯の管を通じて治療を開始していくことになります。具体的には神経の管を物理的に拡げていき、消毒しやすい状態にします。その後は、治癒を待ちます。炎症の程度にもよりますが、1-2回で治ることもあれば、数ヶ月以上、半年程度で治癒に転じることもあります。治療回数も数回ではなく、4-8回など回数がかかることも多々あります。

知り合いが2回くらいで治ったと言っても、自分の場合は10回くらいかかるかもしれません。半年くらいかかるかもしれません。その状態により治癒の程度が変わります。

②歯茎の白いできもの・腫れの外科治療について

前述の通り、通常は管の治療、根管治療で治りますが、それでも治らない場合があります。その時は治療方針の選択として、引き続き根管治療を行うか、外科治療に移行するかとなります。

イメージとしては、根管治療は内科的な治療で、薬や免疫力で治癒を目指しますが、外科治療はその名の通り、外科的に悪い部分を綺麗にするのでほぼ確実に治っていきます。ただし、イメージから選択されない方や、歯科医師の技術レベルによっては、この外科治療が選択として説明されないこともあります。

③歯茎の白いできもの・腫れの外科治療の実際について【外科的歯内療法・歯根端切除術】

ここでは、実際の症例を通じて、根管治療では治癒しない場合の外科治療を診ていきます。外科的歯内療法、歯根端切除術ともいいます。

1. 歯の根元にできものがあります

歯の根元にできものがあります。レントゲンで確認すると、根の先が黒くなっています。本来は歯の周りに白い骨がありますが、感染による炎症により、骨が失われています。その結果、黒く写ります。この黒くなっている範囲が、炎症が生じている範囲となります。

2. 歯茎を切開し、内側を診ていきます

歯茎を切開し、剥離すると、プクッとした「できもの」が確認できます。通常、何もなければ白い骨が覆われている状態となります。

3. 感染部位を掻爬、綺麗にします

プクッとしているできものを取り除き、感染部分を掻爬します。すると、炎症により失われた部分が空洞として確認できます。歯の根の先も確認できます。

4. 徹底的に綺麗にします

感染部分を掻爬、郭清してきます。このときに、根の先を3-4㎜カット切除します。理由は、根の先端3-4㎜に感染物質、原因を引き起こしている細菌が集約していると言われているからです。

5. 処置後は縫合します

処置が完了すれば、縫合します。1-2週間後に糸を抜きます。

6. 治療完了 治癒状態の確認

治療後2年後の状態です。歯茎の「できもの」は完全に消失しています。歯茎に切開線が薄く残っていますが、凝視しない限りわかりません。また、処置により、術前はレントゲンで根の先が黒くなっていましたが、治癒後は骨が回復し、白くなっています。

④歯茎の白いできもの・腫れの外科治療の実際について2【外科的歯内療法・歯根端切除術】

もう一つご紹介です。基本的には根の先に白いできもの・腫れができた場合は根管治療が第一選択ですが、それでも治癒が見込めない場合に外科治療へと選択肢が広がります。

1.歯の根元に白いできもの、腫れがあります

歯の根元に白いできもの・腫れがあります。通常は根管治療が第一選択です。ただ、今回も治癒になかなか転じないため、相談結果、外科治療へと進むことになりました。

2.歯茎を切開し、内側を診ていきます

切開すると、プクッとした「できもの」が確認できます。通常は白い骨で覆われていますが、この部分だけプクッとしています。

3. 感染部位を掻爬、綺麗にします

プクッとしている部分を綺麗に掻爬します。このプクッとしている部分が細菌感染している部分です。しっかり掻き出すことで、その部分が空洞となり、一方で白い骨の部分のみが確認できます。

4. 縫合して完了です

処置が終われば、縫合して完了です。1週間ほどで糸を抜きます。

④歯茎の白いできもの・腫れの処置について まとめ

歯茎に白いできもの・腫れが出た場合は、通常は根の治療、根管治療を行います。ただし、それでも治癒が見込めない・期間がかかる場合は外科治療が選択肢に入ります。医院の考えや歯の状態にもよりますが、当歯医者では2-3ヶ月根管治療を行い、治癒傾向がない場合に患者様と相談することが多いです。外科治療・歯根端切除を希望される方もいれば、引き続き内科的治療として根管治療を継続する方もいらっしゃいます。それぞれの歯の状態に合わせて、治療の選択肢があります。

根管治療に対して、このような外科治療という選択肢があることを説明されない患者様が現実的にはいらっしゃるかと思いますので、この記事が少しでも全国の方にお役に立てればと思います。

2023年6月20日

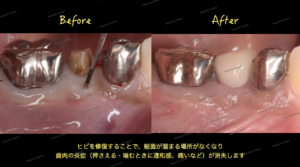

歯にヒビが入り「抜歯」を宣告されることありませんか?完全に割れていると厳しいですが、ヒビの状態であれば、まだ抜歯しなくても済むかもしれません。そんな1例をご紹介します。

①なぜヒビが入るのか

歯にヒビが入るのは3つ理由があります。【①年齢 ②歯ぎしり食いしばり ③差し歯など歯の耐久性の問題】です。ヒビが入るのは仕方がないのですが、それが問題となる時とない時があります。生理的な問題であればいいのですが、後述するように症状が出ていると問題となります。

[1] 年齢によるもの

これは生理現象なので仕方がありません。理論的には歯を使わなければヒビは入りませんが、食事をする以上は不可避です。受け入れるしかありません。

[2]歯ぎしり・食いしばりによるもの

夜間に歯ぎしり・食いしばりがあると、歯がすり減る、ヒビが入ることがあります。就寝時の歯ぎしり食いしばりは100kg以上の力が入ります。食事している時の噛む力では歯がすり減ることはありません。骨よりも硬いと言われる歯がすり減るので、相当な力が掛かっています。歯ぎしり・食いしばりから歯を守るためにはマウスピースを装着するしかありません。寝ている時の話なので、意識的に止めることができませんので、守るしかないのが実情です。

[3]差し歯など歯の耐久性によるもの

虫歯治療や神経をとる処置、根管治療を行った場合、見た目は被せ物や詰め物で歯があるように見えますが、実際の歯はほとんど残っていないことがあります。銀歯などは噛む力で欠けることはありませんが、その分の力が残っている歯にかかります。その結果、歯が持っていかれるイメージです。銀歯が外れるなど、強い力が分散されればいいのですが、ガッツリ銀歯がはまっていると、過度な力が直接歯にかかるので、結果としてヒビが入ることがあります。場合によってはバキッとなって、歯が割れることもあります。

②ヒビが入った時の症状は?

これは原因や程度によって症状の有無、程度が異なりますが、神経が生きているか、死んでいるかも分かれ目です。なお、以下の場合わけで「浅い・深い」とありますが、ざっくりなので、厳密なところはここでは無視します。

[1] ヒビが浅い場合 (神経が生きている場合)

ここでは、神経にまで達していない状態とします。歯の神経がある場合は知覚過敏が生じます。冷たいものを飲むとしみるなどです。ただし、ヒビによるものか、単純な知覚過敏か、虫歯かの断定が見た目だけではできませんので、歯医者に行ってレントゲン撮影し、虫歯の有無をはっきりさせる必要があります。

[2] ヒビが深い場合 (神経が生きている場合)

ここでは、神経に達している、達する手前の状態とします。冷たいものがしみるだけでなく、温かいもので痛い、ものを噛むと痛い、あるいは違和感を生じます。ここまでくると神経に達している可能性が高いです。あいにく、この症状が出ると神経処置を行うか、様子を見て痛みが消えたと思ったら神経が死んでしまっていた、という結末になることが多いです。

[3] ヒビが浅い場合 (神経がない場合)

ここでは、根元付近で、根の先までは達していない状態とします。これは自覚症状は感じることはあまりありません。感じるとすれば、噛む時に違和感を感じるということでないでしょうか。この状態に早く気づければ、そして歯医者で状態を確認してもらうことが非常に大切です。どうしようもない場合もあれば、大きくヒビが入って抜歯になる前にケアできる場合があります。

[4] ヒビが深い場合 (神経がない場合)

ここでは根の先端までヒビが入っている状態とします。この場合は抜歯になる可能性があります。奥歯など大臼歯の場合は歯の根が複数本あるのでヒビ割れした根だけを抜いて、残りの歯を活かす方法(分割抜歯、ヘミセクション、トリセクションなど言います)があります。ただし、前歯など根が1本だけの場合は、割れてしまうと抜歯になります。

③ヒビの状態次第では歯を残せる可能性がある

ヒビがある程度で止まっていた場合は、それ以上割れないような治療をしていきます。例えばヒビが入っている部分を被せ物で覆ってしまうことで、拡がらないようにする方法や、差し歯であれば、歯の状態によっては差し歯の差す部分の材質を変更する、差す場所を変えるなどがあります。歯の位置や破折部位にもよりますが、場合によっては外科治療でヒビを補修する方法もあります。

④ヒビが入った歯を治療する実際 〜症例1 冷たいものがしみる〜

[1] 歯にヒビが入っています

これは冷たいものがしみる、噛むと違和感という主訴です。歯に詰め物がありますが、よく見ると薄くヒビが透けて見えます。

[2] ヒビを覆うために被せ物の厚みだけ削ります

治療の流れとしては「①経過観察」「②詰め物のやりかえ」などありますが、今回は治療選択肢の相談の上、「③ヒビを覆い隠すために被せ物にする」となりました。痛みが強い場合は「④神経をとる」という選択肢もありますが。なるべく神経を残したほうが歯の寿命が良いので、今回はこのような選択となりました。仮に神経をとる処置をしても、最終的には歯の強度耐久性の問題から被せ物になりますので、被せ物にして症状が消えれば、神経を取らずしてよかったなと前向きに思っていただければと思います。

詰め物を取り除き、歯を削っていくと、明らかなヒビ割れ、クラックtが確認できます。これが原因で神経に刺激が伝わりやすくなり「しみる」「痛い」の症状が出ます。

[3] 被せ物をします

被せ物は「銀歯」「CAD冠(プラスチック)」「セラミックス」という選択肢があります。セラミックスは保険外治療です。種類を相談の上、セラミックスで被せることになりました。

被せることで冷たいものなど刺激がヒビから遮断されます。治療後、結果として症状は無くなりました。ただし、ヒビ、クラックが入っていること、神経に影響が出ていたことは事実なので、今後、神経が慢性的に壊死していかなかどうかを見守る必要があります。

⑤ヒビが入った歯を治療する実際 〜症例2 歯の違和感、痛み〜

[1] 歯茎が腫れた (神経がない歯)

神経がない歯は、細菌が侵入すると、歯茎に炎症が起こります。結果として腫れ、痛みが出ます。あるいはニキビのような出来物が現れます。通常は歯の神経の管を通って歯茎や骨に感染していきますが、歯にヒビが入ると、そのヒビから侵入していきます。

[2] ヒビを実際に確認します (外科治療)

まずは根の治療(根管治療)を行います。ただし、それでも改善はしないことがあります。その場合はヒビを修復、埋める必要があります。

どこにヒビがあるか確認をするためにも、外科治療として歯茎をめくり、歯全体を確認していきます。今回の症例では、歯にヒビが入っていることを確認しました。

[3] ヒビを埋めます (外科治療)

歯のヒビを部分的に削り、接着剤を流し込みます。専門的ですが、一般的にはスーパーボンド、MTAセメントという類の医療機材を用います。

[4] 歯の先端を切断します(歯根端切除)

歯の根の先端3-4㎜には細菌が溜まりやすいと言われています。厳密には、目に見えない細かな管が集結しているため、細菌がそれぞれの管に集結しやすいためです。細菌は目に見えないため、根の先に細菌が集結しているという前提で、一般的には無難に切断を行います。

[5] 縫合します

やることを終えたら、歯茎を戻し、糸で縫います。1-2週間くらいで糸を抜きます。

[6] 被せ物を作り、装着します

傷口が治れば、被せ物を装着し、終了です。あとは再発しないことを祈りつつ、経過を見ていきます。ヒビを修復し、歯茎や症状が改善したといえども、またヒビが入る可能性があります。見守っていく必要があります。

⑤まとめ

歯にヒビが入ると、神経が生きているか、抜いてあるかによっても症状や治療方法が違ってきます。真っ二つに割れてしまうと基本的には抜歯となります。治療するというよりは、現状を早期発見し、今以上に症状が悪化しないよう、ヒビが悪化しないような対応が必要です。

冷たいものがしみる、違和感があるなどは、ヒビによるものもあれば、単純に虫歯、歯周病、根が膿んできたなど、よくある類のこともあります。むしろヒビが原因という症状はどちらかというとマイナーです。どちらにしろ、症状があれば放置するのでなく早期発見、早期治療という観点から歯医者を受診して診てもらうことが大切です。

2023年5月18日

歯が根本から、折れた、欠けた、割れたことありませんか?破折の状態によっては歯根破折、歯冠破折と言い分けられます。中には割れてはいないヒビの状態(クラック、マイクロクラックともいいます)もあります。それぞれ治療方針がかわります。具体的にそれぞれの状態と治療方針について述べていきます。

①破折の種類について

(1)歯冠破折

…歯茎より上の部分が欠けている

(2)歯根破折

…歯の根まで折れている

(3)ヒビ、クラック、マイクロクラック

…ヒビ割れを起こしている状態。まだ完全に割れてはいないが、部分的に割れていることもある

②歯冠破折

歯感は症状にもよりますが詰め物、歯形をとって銀歯、セラミックなどで治療していきます。ただし神経近くで折れていると神経を取り除く処置(抜髄、根管治療)となります。

事故やスポーツでぶつかったりすると、破折することが多いです。虫歯によって歯の内側が空洞になり、食事によって欠けることもあります。詰め物をしていると、歯と詰め物の境目からパキッと割れる、かけることもあります。

症状は、破折、欠ける具合にもよりますが、神経が生きている歯であればしみることが多いです。神経近くで破折するとズキズキしてきます。この場合は先述しましたが、神経処置(抜髄、根管治療)となります。

③歯根破折

歯根破折…この場合は、縦に折れているか、横に折れているかで治療方針がかわります。

縦に折れている場合は一般的に抜歯になります。

横に折れている場合は、抜歯になるか、あるいは保険外治療を選択することで歯を残していくことがあります。要は折れどころで決まります。

これは一般的には抜歯となります。ただし、横に折れている場合は残せる場合があります。

●破折が縦の場合

前述通り、抜歯となります。

●横の場合

折れどころによりますが、残る場合があります。一般的に神経を抜いた歯に起こりやすいです。

以下、実際の症例を見ていきます。

①一見何もない歯ですが、のちに割れてきます

②歯が割れてきました

写真のように、銀歯と歯の間で折れています。神経がない歯をこのように部分的な詰め物で終了すると破折してしまいます。

③歯が割れたところを確認します

肉眼、視診でも正直なところどこまで折れたのか推測できますが、レントゲンで状態の確認を行います。

④レントゲンで歯と骨の位置関係を見ていきます

骨の位置まで割れているかどうかがポイントです。骨の近くまで割れていると、一般的に抜歯が治療の選択肢に入ってきます。なぜかというと、簡単に言えば正常な歯茎が再生しないため、術後症状が出る可能性があるからです。人間は、骨の周りには真皮、表皮など皮膚があり、その厚みが決まっています。歯も同じで、歯茎には厚みが必要です。骨の近くまで歯がなくなると、歯茎は残っている歯に沿って再生するので、厚みが薄くなります。その結果、症状が出るということです。(※分かりやすくいうとこの説明になります。厳密には理由や状態は違うのですが、ここではざっくりのイメージで説明しています)

この画像では骨の近くです。そのため、治療の選択肢としては

⑴ 抜歯

⑵妥協的にこのまま被せ物を作る

⑶歯の挺出

⑷歯周外科

となります。⑶歯の挺出、⑷歯周外科というのは保険外治療になります。この2つは手法が違うのですが、目的は共通していて、要は歯を骨から離すことで正常な歯肉を作るということです。どちらを選択するかは治療期間や主治医の判断、治療を受ける患者さんの意向などで決定します。

⑤歯を挺出させます

歯が骨の近くまで折れているため、自然に放置すると下の写真のようになります。正常な歯茎を維持するため、適正な厚みが出来上がりますが、歯がない部分は、歯が覆われています。

歯を挺出させるために、ワイヤーを隣の歯に接着剤でつけます。そして挺出させたい歯にフックをつけ、フックとワイヤーをゴムで繋げます。ゴムの力で歯を引っ張り上げます。

⑥歯を引っ張り終えました

これにより眠っている歯が出てきたことで、歯の輪郭が確認できます。周りは他の歯茎同様のピンク色の歯肉が確認できます。

たったこれだけなので、意味あるのかなと思うかもしれませんが、このちょっとした差が、被せ物をしたあとの症状の有無、歯肉炎、歯周炎の起こりやすさなどにつながります。

④ヒビ、クラック、マイクロクラック

これは完全に割れていないですが、文字通りひび割れ、完全に破折する前兆の状態です。ヒビが入ることで症状が出てきます。神経がある歯は「冷たいもの・温かいものがしみる」となります。神経がない歯は「歯茎の腫れ・違和感」が出てきます。

この場合は現状では使えるところまで使うという妥協的な、経過観察事案のほか、積極的に治療するということで、外科的にヒビ割れを修復する方法があります。

これらについてはまた別の記事として挙げていきます。

⑤まとめ

歯が折れた、割れたといった破折した場合、その部位によって治療の選択肢が分かれます。上記のような治療選択を提案されずに抜歯一択の説明をうけ、そのまま抜歯に至る方がいらっしゃいます。もちろんその人にとってはその選択肢しかないと思っているので、その時は後悔はないのかもしれませんが、後々、歯を残す治療方法があったと聞くとやはり後悔するかもしれません。ですが一方で、もちろん歯を残す治療方法を選択しても一生もつかどうかは別問題なので、そこへの理解は大切です。一般的に歯を削ると寿命が下がりますので、歯を残す意義はあります。治療期間や費用を含め、自分の価値観にあった治療選択が大切です。

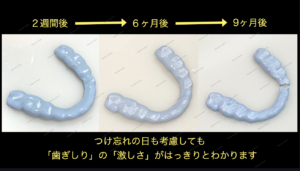

(画像で説明)歯ぎしりマウスピースの損傷の程度、持ちについて

2023年3月21日

歯ぎしりが激しいと歯が削れてしまいます。歯を守るためにはマウスピースをつけることが大切となりますが、そのマウスピースもいつかは損傷します。ではどれくらい損傷するのか、その経過を画像を通じてご紹介します。

①歯ぎしりが激しいと歯が削れていく

普段、食事の時の噛む力は「2,3 〜 30kg」くらいですが、歯ぎしりの力は100kgを超えると言われています。意識的に、噛む力の何倍もの力を入れようとすると、さすがに抵抗があると思います。ですが、無意識での歯ぎしりは容易に100〜300kgが歯にかかります。

これだけ力がかかると歯が削れていくため、歯を守るためにマウスピースを装着することが大切です。歯ぎしり自体がなくなればいいのですが、無意識の世界ではどうしようもできません。マウスピースをつけることで、マウスピースが身代わりとして削れてくれます。

では、そのマウスピースがどれくらい持つのか、気になるかたもいると思いますので、実際の症例をご紹介です。

②マウスピース装着 2週間後

30代の女性の方で、「ギリギリ」していると指摘を受けた方です。

マウスピースを装着してから約2週間で、マウスピースに削れた痕があります。歯ぎしりの激しさがわかります。

マウスピースの硬さですが、例えるならば、スマートフォンケースのハードタイプくらいです。厚さは1.5ミリあります。

③マウスピース装着 6ヶ月後

削れている場所が全体的に増えています。削れていくことで少しずつ全体に当たるようになります。全体に当たることで、歯ぎしりの強さが分散されるので、1箇所に対しての削れる割合はその分減ります。とは言えども、削れている状態を見ると驚きがあると思います。

④マウスピース装着 9ヶ月後

歯ぎしりでマウスピースが削れていくことで、その厚さが薄くなり、ついにいよいよ破折してしまいました。ここまで来ると作り替えとなります。

⑤マウスピースの損傷の経過まとめ どれだけ持つのか

いかがでしたか?歯ぎしりの激しさは人によりますので、あくまで参考にと思います。夜間「ぎりぎり」していると歯ぎしりを指摘された場合、マウスピース作成をお勧めします。歯ぎしりで歯が削れてしまと、削れた歯は元に戻りません。マウスピースを身代わりにすることで、自分の歯を守りしょう。

マウスピースがどれだけ持つか、ということに対しては、激しい方でも「約半年」はもつかなと考えます。もちろん絶対ではありませんが、臨床経験から半年以下の方はほぼいません。実際は1−2年くらいの方もいらっしゃいますが、激しい方でも半年は持っているという実感です。

津市久居の歯医者「ナカニシ歯科医院」

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜-300x168.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜2-300x167.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜3-300x170.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜4-300x168.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜5-300x170.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜6-300x172.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜7-300x170.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜8-300x172.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜9-300x172.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜10-300x168.png)

の治療〜ダイレクトボンディング審美治療〜11-300x169.png)